|

Grundschaltung für Selbstanschluß-Betrieb (auch ZB/SA- oder W-Betrieb, automatische Vermittlung) |

|

Während in den manuellen Fernsprechanlagen mit Zentraleinrichtungen das Verbinden, Anrufen und Trennen der Teilnehmer durch eine Vermittlungsperson geschehen mußte, werden in selbsttätigen Fernsprechanlagen (Selbstanschlußbetrieb) alle diese Funktionen von in einer Zentrale untergebrachten Wählern und Relais ausgeführt. Die Wähler und Relais werden vom anrufenden Teilnehmer aus elektromagnetisch gesteuert. An Hand folgender Abb. sei der Grundgedanke einer Fernsprechanlage mit Wählerbetrieb erläutert: |

|

|

Von jeder Teilnehmerstation N führt eine Leitung

a zu je einem Wähler in der Zentrale. Die Leitungen

sind innerhalb der Zentrale durch die Leitungen q

mit den Vielfachleitungen (V) verbunden. |

|

Will der Teilnehmer N1 beispielsweise den Teilnehmer N3, erreichen, so drückt er dreimal seine Taste ta worauf der Kontaktarm O1 den Ruhekontakt r verläßt und nach 3 Schritten auf dem Wählervielfach V3, an welchen N3, über q3 und a3 angeschlossen ist, stehen bleibt. |

|

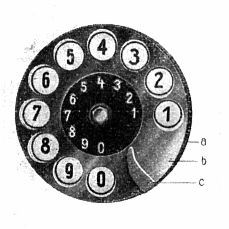

| In der Praxis erfolgen Belegung, Auswahl eines freien Verbindungsweges, Besetztprüfung, Rufen des gewünschten Teilnehmers, Signalisierung (Hörtöne), Durchschalten der Sprechverbindung, Greprächszählung und -trennung sowie Rücklauf in die Grundstellung voll selbsttätig. Die Wähler in der Zentrale werden von den Teilnehmerstationen, die im Prinzip wie ZB-Apparate geschaltet sind, durch Stronunterbrechungen gesteuert. Zum Zwecke der bequemeren Impulsgabe wird jedem Selbstanschluß-Apparat ein Nummernschalter (Wählscheibe) beigegeben: |  |

|

In der Anfangszeit gab es zwei verschiedene Grundschaltungen, ein sog. Erdsystem (unter Zuhilfenahme der Erdleitung für das Halten der Verbindung während des Wählens) sowie das - auch heute noch im analogen Fernsprechnetz funktionierende - Schleifensystem: |

|

|

N ist der Nummernschalter, |

|

Wird der Handapparat abgenommen, wird über den Hakenumschalter h das Mikrofon und die Induktionsspule eingeschaltet. Die damit geschlossene Teilnehmerschleife a-b bewirkt in der Vermittlungsstelle die Belegung eines freien Verbindungssatzes. Der Wecker W bleibt unter Überbrückung des Kondensators parallel zum Mikrofon liegen. Dadurch soll verhindert werden, daß etwa bei den früheren Ausführungen des Mikrofons auftretende zu hohe Widerstände die unbeabsichtigte Trennung einer bestehenden Verbindung bewirken (siehe Schlußzeichen beim ZB-Betrieb). Beim Drehen der Nummernscheibe werden die Zuführungen zum

Sprechsystem kurz geschlossen (Geräuschschutz und Verringerung

des Apparatewiderstandes) bis die Scheibe in die Ruhestellung zurückgegangen

ist (Nummernschalter-Arbeitskontakt, rechts). Beim Schleifensystem erfolgt die Unterscheidung zwischen "Teilnehmer

hat aufgelegt", "Wählpause zwischen zwei Ziffern"

und "Nummernwahl" ausschließlich durch die Länge

von Stromfluß und Unterbrechung der Teilnehmerschleife, in

deutschen Systemen bedeutet z.B.: |

|

| Quellen: Goetsch, Taschenbuch für

Fernmeldetechniker Handbuch ... Telegrafenbeamten |

|

| Die Zahlenwerte stellen ungefähre Richtwerte dar, für Informationen über die exakten Werte bin ich dankbar. | |